新闻动态

“审美与人生”博雅美学系列讲座举行,张鸣讲授“‘滤镜’下的风景:说宋代诗词自然观照与书写的审美意趣”

来源: 教务长办公室

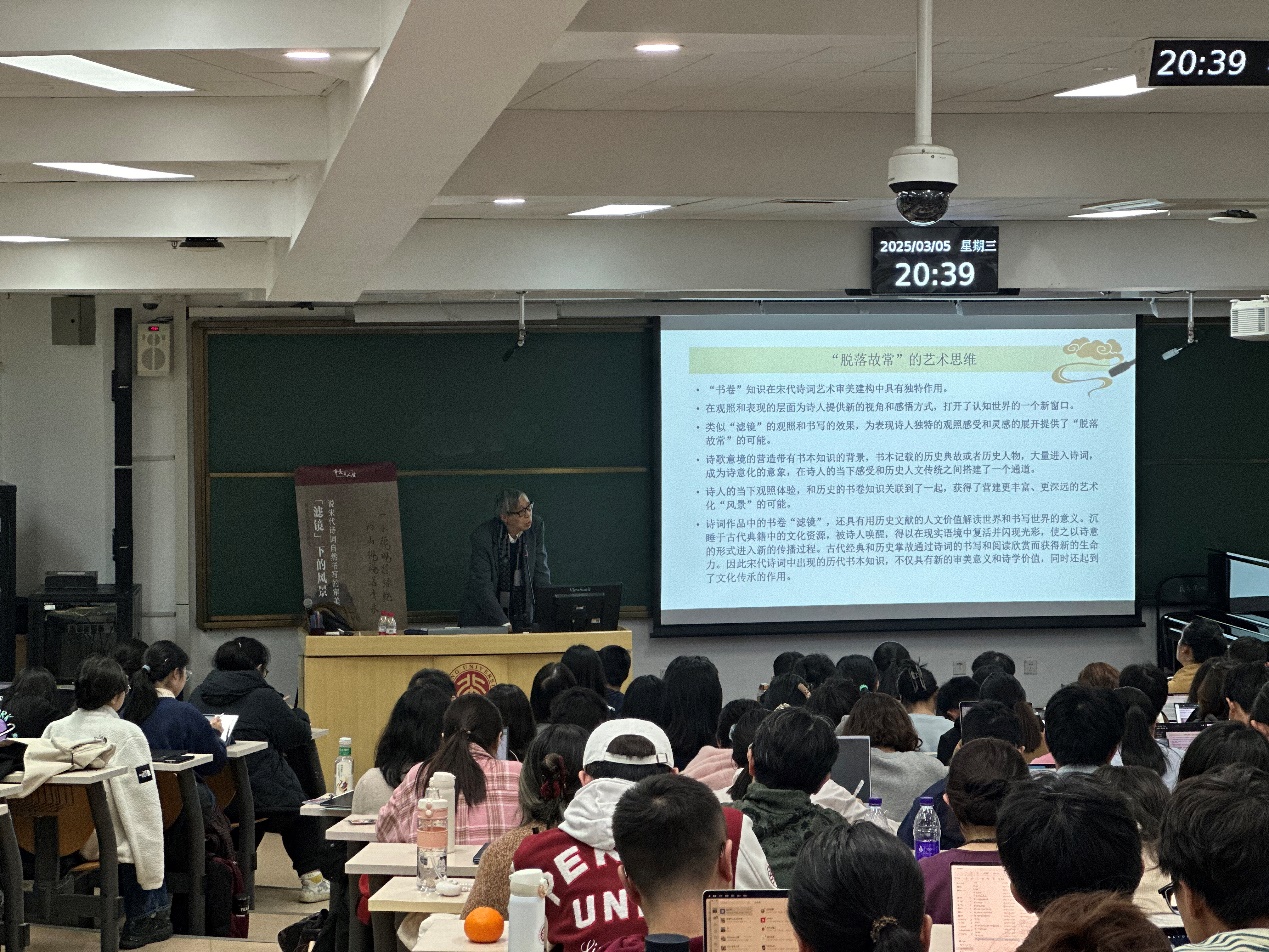

2025年3月5日晚,由教务长办公室、北京大学美学与美育研究中心、哲学系、艺术学院联合主办的“审美与人生”博雅美学系列讲座在理科教学楼108教室举行,中国语言文学系教授张鸣以“‘滤镜’下的风景:说宋代诗词自然观照与书写的审美意趣”为题作精彩报告。讲座由北京大学教务长办公室副主任宋鑫主持。

讲座现场

在本场讲座中,张鸣借用“滤镜”概念作为读诗方法,探讨诗人如何通过特殊的“诗眼”观照,以主观视角重构自然,将外在的自然景物化为诗中独此一家的“风景”。讲座由杜甫“乾坤万里眼,时序百年心”两句诗引入“诗眼”观照和“诗心”领悟的话题,然后围绕“自然观照与书写的情感‘滤镜’”“错觉和幻觉‘滤镜’下的虚实变形”“书卷‘滤镜’下自然书写的人文意趣”等诗歌写作现象,深入剖析了宋代诗词审美意趣与诗人主体精神世界的关系。张鸣指出,所谓诗眼的“观照”,其美学含义是指在超功利状态下对审美对象进行观察、体验、审视、想象、判断并把握其特性的行为。诗人之“观照”受到灵感、认知、悟性、知识结构和思想感情的制约。自然景物是诗人的观照对象,“风景”则是由诗人通过对自然景物的观照和书写经营而成。它来自于实景,又不同于实景。这样的“风景”,是诗词营造的审美世界,是诗人人格精神的外化。

张鸣作讲座

“滤镜”隐含着观照主体的精神世界,既是诗人艺术观照的特殊心境、眼光、角度和选择,也是营造独特诗境的语言修辞策略。张鸣结合宋代诗词中的一些经典作品,分析了诗人对景物色彩的特别感知和选择性的书写描绘。中国古典诗歌是以抒情为主的艺术,情感是诗歌内容的要素,也是诗歌创作的动力源头。王国维说:“一切景语皆情语”,诗中的自然景物,都带有特殊的感情色彩,优秀的作品都有独此一家的情感寄托。张鸣强调,真正的好诗首先需要真情实感,其次要有新鲜优美的语言,但最关键的还应该具有独此一家的观照和情景关系的处理方式。

张鸣阐述了错觉与幻觉“滤镜”下诗歌的艺术变形。他指出,诗人对错觉或幻觉似乎特别着迷,在诗歌中形成真幻之间、扑朔迷离的艺术趣味,创造出更为个性化独创的审美意境。

张鸣还举例讨论了“书卷‘滤镜’下自然书写的人文趣味”。诗人的自然观照和诗歌的自然书写,从道理上讲,其内容和书卷之间并不必然发生关系。在自然题材的作品中,自然观照和书写的对象是当下时空的实体存在,而书本知识则是抽象的、历史的、超现实时空的人文知识,二者并不属于同一认识范畴,也不存在真实的直接关系。但在宋人的诗歌写作实践中,取决于诗人的灵感闪现和主观联想,书本知识却在自然主题作品中经常出现。一般将这类作品中出现的书本知识看作典故,在历代诗论家的评论中,对诗歌多用典隶事的评价,往往是负面的。张鸣认为,宋诗多用典隶事的现象实际上反映了宋代书籍文化知识量剧增背景下产生的新的诗学观念。宋人强调作诗要“自出己意,用事以相发明,而情态毕出”。如果从自然观照和书写的角度看,不同的书本知识可以为诗人观照自然提供更为多样的角度和更为宽广的视野,有助于深化诗歌的情感内容。由书卷知识带来的独特眼光和联想方式,以及特殊文雅趣味,让本不具有直接关系的两个范畴在认识和审美上产生了关联。诗歌意境的营造带有书本知识的背景,书本记载的历史典故或者历史人物大量进入诗词,成为诗意化的意象,在诗人的当下感受和历史人文传统之间搭建了一个通道。

张鸣总结道,正如苏轼“天工争向背,诗眼巧增损”一诗所说,诗人的观照是有意识地对景物的特点加以取舍,赋予景物以诗人的主观情感和认识,从而具有了“诗”的审美意义。“诗眼”是独属于诗人个人的观照眼光,诗人的自然观照,必得有属于个人艺术思维的“滤镜”,方能“脱落故常”,创造独属于自己的“风景”。

以“滤镜”概念为读诗方法,让我们意识到诗歌的独创性是从观照开始的。不受陈规旧习束缚的心灵、“脱落故常”的观照和自由的想象,是诗歌创造审美“风景”的必备条件。

在交流互动环节,现场师生积极提问,围绕乐景哀情等话题进行讨论。张鸣耐心细致地解答、回应了大家的提问,为现场师生带来了深刻的启发与思考。

专题链接:“审美与人生”博雅美学系列讲座

转载本网文章请注明出处

教务长办公室

Office of the Provost

教务长办公室

Office of the Provost